自书法产生以来,历代书家便对之模写比拟,并从大自然中寻找种种物象作为比喻,以生动形象的表达书法中的奥妙,这可以晋卫恒的《四体书势》为代表,如其这样描写书法,“或引笔奋力,若鸿鹄高飞,邈邈翩翩;或纵肆婀娜,若流苏悬羽,靡靡绵绵。”文字描写虽然优美,但若想从中领会书法的要诀却难免会让人一头雾水。故孙过庭评论道“诸家势评,多涉浮华,莫不外状其形,内迷其理。”

而考察历经时间检验最终被大家接受和认可的书法术语,如印印泥、屋漏痕、折钗股等,便会发现它们大多都与线条形态相关,因为书法是线条的艺术,线条是书法的根本,从线条出发去领悟笔法和用笔状态才不会显得空泛无据,壁坼便是一个依据于线条而得出的书法术语。

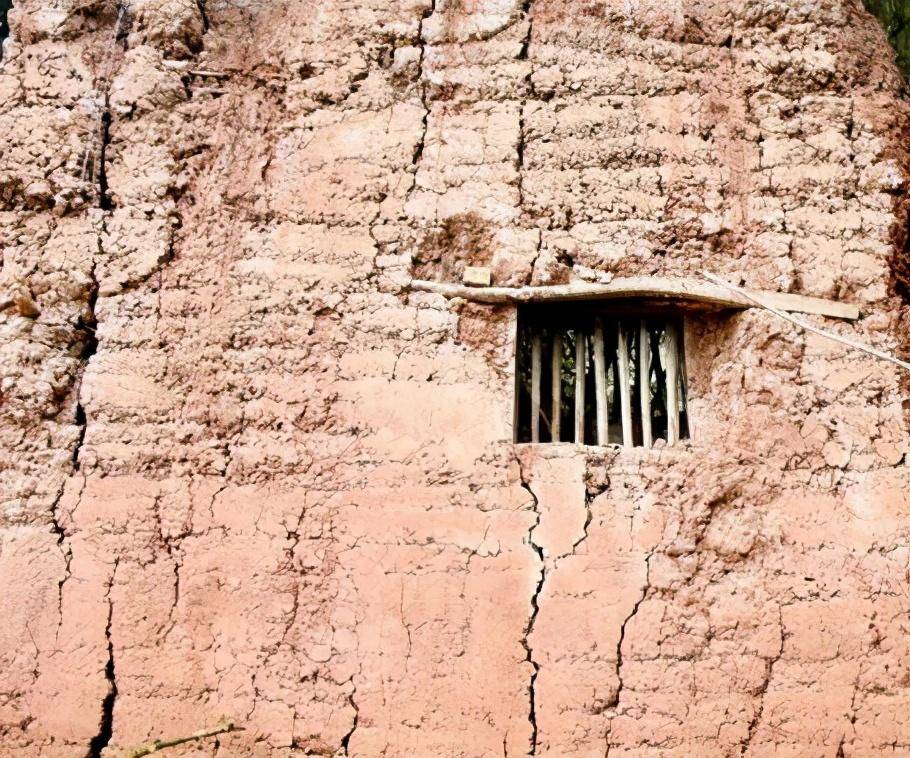

壁坼主要用来比喻用笔效果如泥墙自然坼裂的痕迹。唐代陆羽《怀素别传》中记载怀素说:“吾观夏云多奇峰,辄常效之,其痛快处,如飞鸟出林,惊蛇入草,又如壁坼之路,一一自然。”

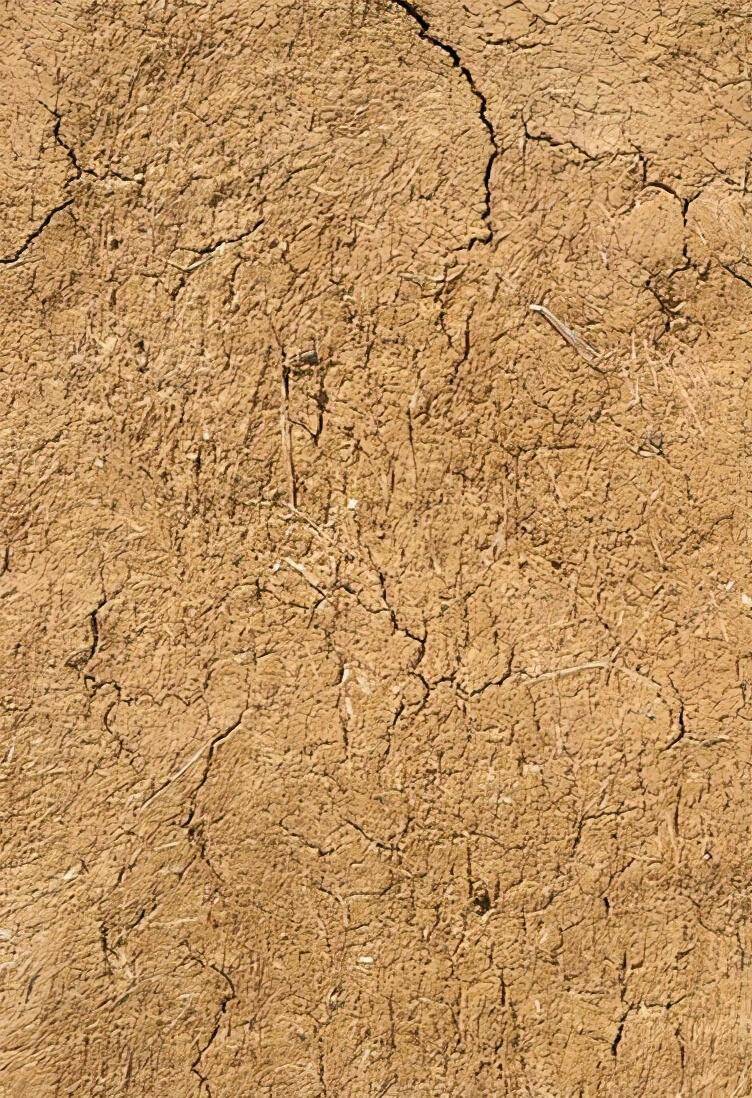

古代泥墙年久开裂,其裂缝会呈现出丰富自然、蜿蜒曲折的变化,或深或浅、或断或连、或明或暗,细微之处更是若隐若现,“乍显乍晦,若行若藏”,虚灵妙有,自然天成。

要在书法中实现这种具有独特美感的线条,需要淡墨轻笔,中锋而行,一波三折,同时神和意松,萧散自在,使线条随着书者的气息情感自由流动,才能呈现出随方而变,一派自然的壁坼效果。

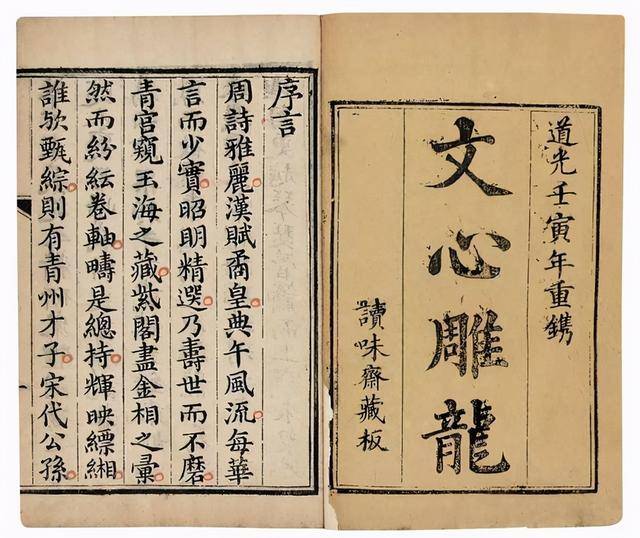

而印印泥最早出自南朝刘勰的《文心雕龙•物色》:“故巧言切状,如印之印泥,不加雕削,而曲写毫芥。”刘勰在这里以“印之印泥”来比喻对于物象的描绘逼真传神且纤微毕现。唐初书法家褚遂良引以论书,曰“用笔当如锥画沙,如印印泥。”

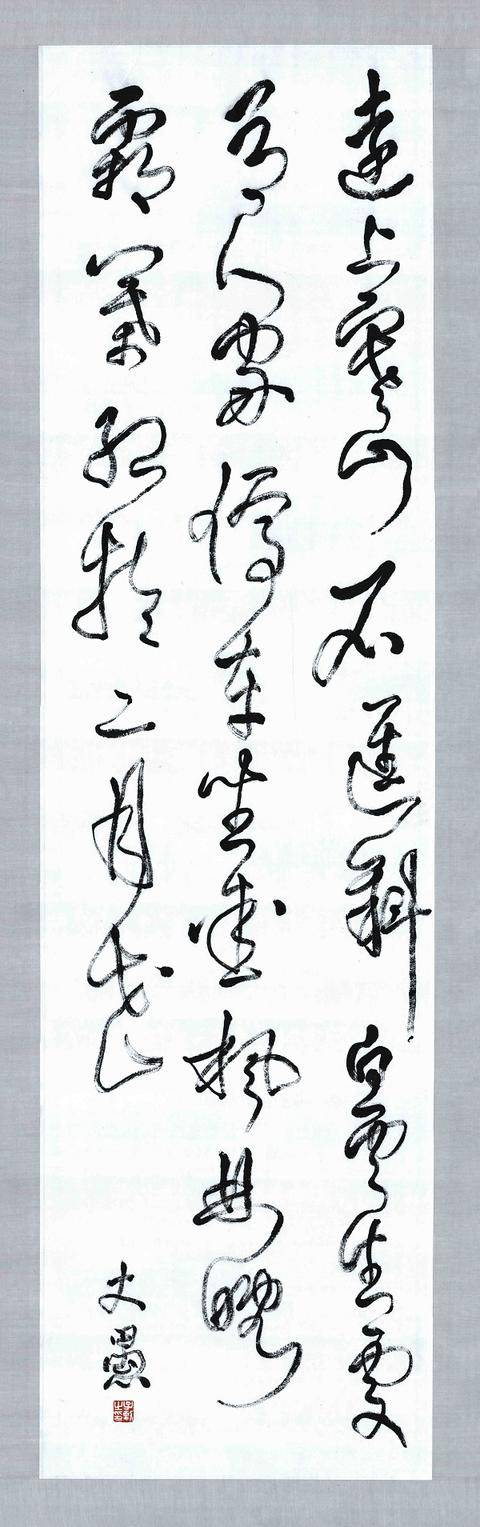

大愚书法

大愚书法

后印印泥遂被历代书家称论,然多与锥画沙、屋漏痕等连言,单独论述的不多。如唐蔡希综《论书法》里面说“用笔如画沙、印泥,则成功极致,自然其迹,可得齐于古人。”宋黄庭坚说折钗股、屋漏痕、锥画沙、印印泥、飞鸟出林等同是一笔。明董其昌《论法书》中有“所谓如壁拆、印印泥、锥画沙、屋漏痕、折钗股法兼得之者。”

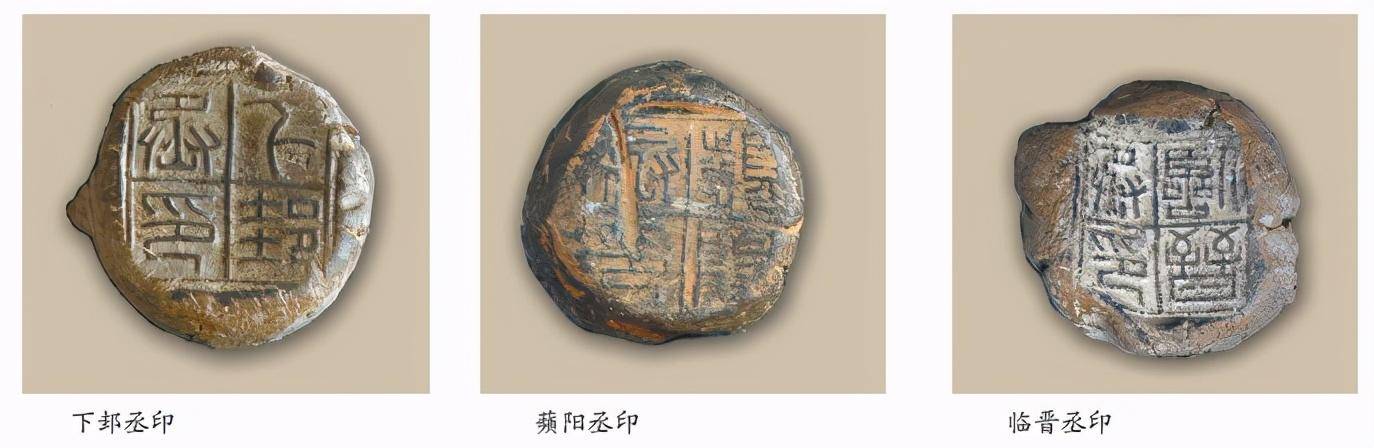

汉印

汉印

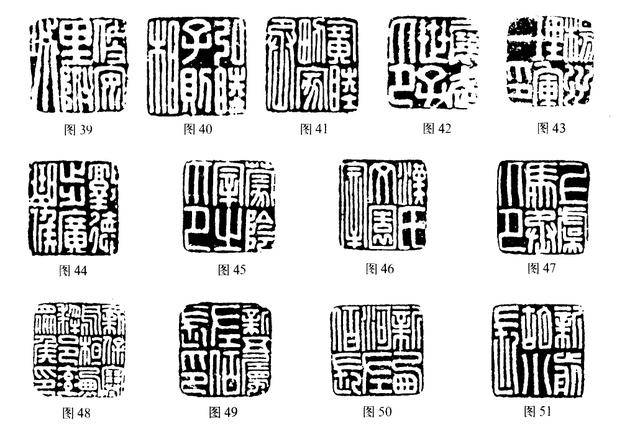

印印泥即以印章印在封泥上,元代陶宗仪《南村辍耕录》记有“古印文作白文,盖用以印泥,紫泥封诏是也,今之米印及仓敖印近之矣。自有纸始用朱字,间有为白字者。”春秋至两汉时期简牍盛行,多泥封盖印以防私拆,其所用印章多为白文,魏晋时期,随着纸张的普及,封泥向印色交接过渡,逐渐废止,至唐代朱文印章占据主流,然李白的《玉壶吟》中仍有“凤凰初下紫泥诏,谒帝称觞登御筵”之句,此时皇帝的诏书仍用紫泥封印,可见刘勰和褚遂良所言的“印印泥”应为前者。

从现在出土的一些封泥中可以看到“印印泥”的效果。

封泥

封泥

从笔法上来说印印泥主要指藏锋于笔画中,实际上就是要中锋行笔,沉着、准确、有力(有力并非指蛮力,而是指不轻浮流滑),就像盖印时施力沉稳,用力于中,扩及于外。

从线条效果上来说,印印泥主要是指线条从整体上看圆润立体,沉稳安静,明丽媚好,非常的美观;从细节上看则纯朴谐和,自然率真,有丰富的内涵供人体味,能使书者的情感、技法得到充分的抒发和展现。

又因印印泥所用印章为阴文刀刻,因而线条有时还会带有斑驳断续的金石味和虚灵感。而在今天,作为古代文物之一种的封泥、古印,还有着很高的学术价值和艺术价值。

大愚,号虚空,出生于1964年,其用笔如作篆籀,洗练凝重,遒劲有力,在行笔谨严处,有纵横奇峭之趣;喜好于书画有关的笔墨学者,追寻黄宾虹先生的五笔七墨的独特画风,目前有代表作《新富春山居图》《拟黄山汤口》《秋鸿》《创世之柱》《十方世界》等。

推荐阅读:闽财网