2024年10月5日,当晨曦漫过史家胡同45号的垂花门,中央民族大学“探索胡同文化,共绘城市记忆”实践团踩着青砖缝里渗出的清晨残雨出发,从史家胡同博物馆的雕花门廊到东四胡同的蜂窝煤堆,从国子监街的琉璃牌坊到文创小店的数字屏风,手掌摩挲着胡同的岁月年轮,在六百年京华烟云与朴素生活美学的碰撞中,谱写了一曲古都文脉的活化诗篇。

一、门环叩响的时光卷轴

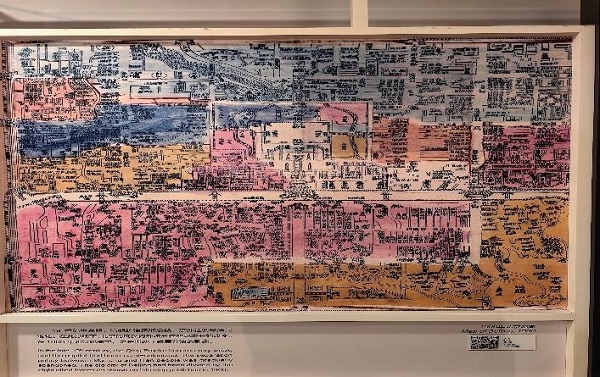

在史家胡同24号院的铜环门钹前,博物馆讲解员手中的宫灯钥匙旋开了这块民国档案库的铜锁。八仙桌上的《京师坊巷志稿》泛着包浆,北接钟鼓楼晨钟,南承永定门的鸽哨,讲解员吴老师将胡同的肌理喻作“玉簪子斜插的城郭经络”,窗棂投下的光影在她的讲述中化作时光卷轴,缓缓展开时流淌出胡同的沧桑记忆:元大都时划定的棋盘街巷,在明代演化出“东富西贵”的肌理;1949年人民政府将“臭水横流”的龙须沟化作地下管网,让胡同呼吸重归清朗。

穿过史家胡同博物馆的月洞门,玻璃展柜里陈列的不只是煤油灯,更是半部京味生活史。五十年代搪瓷缸的茶垢与AR眼镜的蓝光在博古架上辉映,正如四合院影壁上"戬穀"二字的砖雕,正与展厅里全息投影的胡同榫卯模型遥相对望。垂花门檐角的鸽哨忽而清啸,惊醒了东厢房老式收音机里侯宝林的相声磁带,让实践团成员恍悟:当咖啡馆的拿铁拉花映在门墩石狮上,守住的不仅是建筑,更是胡同市井里的烟火气。

二、院落新生的四重奏

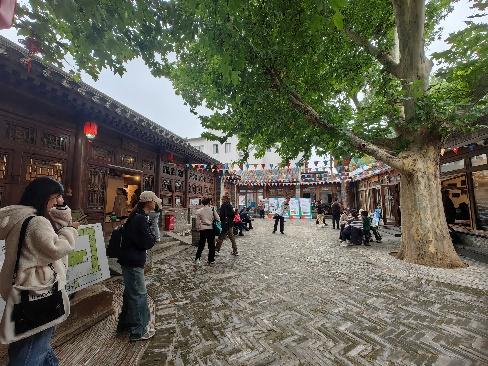

在东四四条胡同87号院,三进四合院正演绎着空间重生。前院“胡同会客厅”里,老住户展示着“门簪识户”的规制密码;中院共享厨房飘出豆汁焦圈的香气,混着创客空间3D打印机的蜂鸣;后院晾衣绳上的蓝布衫与光伏瓦片共沐春阳,正如西厢房智能温控系统守护着明代的青花瓷盆。

国子监街的琉璃牌坊下,传统业态与国潮经济正在对话。“观夏”香薰店的昆仑煮雪、三重茶与孔庙祭器展的松烟墨香交织,“老梅园”的奶酪卷与元宇宙体验馆的虚拟胡同碰撞;文创店中的“胡同声音盲盒”收录了磨剪子戗菜刀的吆喝、雨后槐花落地的脆响,这才是数字时代“京味”胡同的心电图;更让人惊叹的是,东四胡同博物馆用区块链技术给每块城砖颁发了“数字身份证”,让拆建中的建筑构件得以在云端永续传承。

三、共生美学的未来方程式

在五道营胡同的晨光里,社区营造的密码在细节中显影。居民自发组建的"花箱护卫队"让明代墙根开出羽扇豆,智能垃圾分类站披着垂花门样式的外衣。社区食堂特设的"胡同记忆角",搪瓷缸里的茉莉花茶在保温垫上舒展,曾经的锅炉房飘着西西里披萨的香气,大爷们的象棋厮杀声与不远处店铺前的人群熙攘声共鸣。

当暮色为雍和宫金顶染上胭脂,那条贯通古今的文脉仍在律动。前端用数字孪生技术复原消失的胡同肌理,中端以“微更新”理念激活闲置空间,后端借社区公约维系邻里温度。蒙古兵营演化的箭厂胡同,漕运码头蜕变的南锣鼓巷,国子监书生踏过的石阶,正沿着现代人们编织的文化触媒网络,将六百年的城市记忆熔铸成永续生长的文明基因。(作者:中央民族大学 王冠翔 江芳敏 韩孟宜)

推荐阅读: